まいばすけっとがUber Eatsの新機能「ピック・パック・ペイ」を日本初導入、イオンとしてクイックコマース領域強化へ

2024.06.27

2024.06.26

イオン、および同グループのまいばすけっとは、Uber Eats JapanのオンラインデリバリーサービスであるUber Eatsの新機能となる「ピック・パック・ペイ(PPP)」を日本国内では初めて、まいばすけっと店舗で導入すると発表した。

まいばすけっとはイオングループの首都圏での小型店事業の中核を担う都市型小型店で2005年から展開を開始し、6月26日現在、1154店の陣容。当初は東京23区、横浜市、川崎市を中心に出店してきたが、21年からは千葉県、埼玉県などにも出店エリアを広げている。

ヨーロッパの市街地などで良く見られる「エクスプレスストア」、あるいは「ハードディスカウントストア」に近いフォーマットで、生活必需品に絞った生鮮食品を含む3000~3500アイテムを低価格で販売することで存在感を増している。

PPPの導入は6月26日からで、当初対応店舗は東京23区、および横浜市、川崎市の20店。2024年12月末まで1000店での展開を目指す。PPPに対応する商品は全体の品揃えのうち約3000となっていて、おおむね全体をカバーしている。

まいばすけっとの品揃えは、トップバリュを含むイオンのプライベートブランド(PB)や独自開発の商品も多く、価格競争力の源泉にもなっている他、立地特性もあって若年層の来店が多い傾向にあり、近年では若年層に対するアプローチのための有力なチャネルにもなっている。

ローコストオペレーションとデリバリーを両立できる

これまで、デリバリーの要望も多数あったようだが、少人数によるローコストオペレーションを志向していることもあって、デリバリーに付随する業務を新たに組み込むことが難しく、外部プラットフォームを含め導入には至っていなかった。

「まいばすけっとには創業から掲げている『近い、安い、きれい、そしてフレンドリィ』というコンセプトがある。私たちの特徴でもある地域への集中的な出店も『近い』という価値を提供することの1つ。ただ、近くに店舗を出店することだけでは、そもそも時間が取れないお客さまや、さまざまな事情で外出が困難なお客さまに商品を提供することができなかった」(山本浩司・まいばすけっと取締役管理本部長)

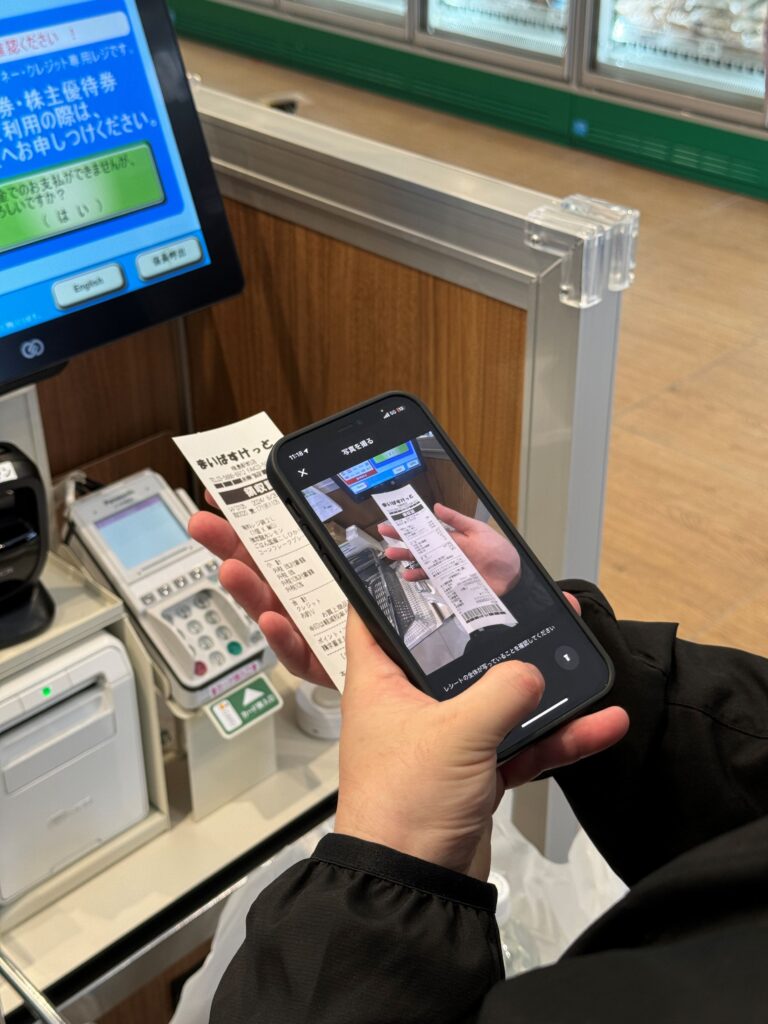

今回、加盟店の店舗従業員に代わり、Uber Eatsの配達パートナーが注文商品のピック作業、会計、袋詰め、さらに配達までを一貫して手掛ける機能であるPPPをUber Eats Japanが導入したことで、この問題を解決できることになった。

実際、Uber Eatsとしても、もともと一部店舗では注文商品のピック作業などを担当する人員が確保できないことからUber Eatsの導入に踏み切れないケースがあることを課題として認識していた。

「われわれがこの新サービスを開始したことで、加盟店の皆さまは既存の店内業務にフォーカスしながら、より広い商圏で、より多くのお客さまにリーチし、売上げを増やすことができる。そのため、特に人員不足に悩む店舗を念頭に、これまで以上に多くの小売パートナーにオンラインデリバリーを開始いただけると期待している」(ユリア・ブロヴギナ・Uber Eats Japanグロサリー・リテール事業代表)

Uber EatsとしてはPPPをアメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、南米の複数の国、合計6万店以上で展開しているが、今回、日本がそれに続く導入国となった。

なお、PPPに対応するアイテムの選定や価格設定については、加盟店の小売業側に任されている。加盟店としてはUber Eatsに支払う配送やピッキングなどを踏まえた手数料などを考慮し、価格を決める形になる。

Uber Eats Japanは、今年8周年を迎えているが、取扱高は前年比2桁成長となっていて、さらに成長し続けているという。もともと、飲食店のメニューをデリバリーするイメージが強いが、19年に開始した食品や日用品物販のデリバリーであるグロサリー・リテール事業は23年には80%の伸び率を達成、「弊社の中でも最も成長しているサービスの1つ」(ブロヴギナ氏)となっている。

同社が物販のクイックコマースの領域の深耕を強力に推し進めていることが分かるが、実際、小売業においては、クイックコマースをどのように展開するかが大きな課題になってきていることもあるだろう。

実際、イオンの菓子豊文DX推進担当は、「クイックコマースの分野ではイオンはこれまで有効な手立てを打てていなかった」と率直に語る。イオングループとUber Eatsのクイックコマースの取り組み20年から始まり、現在、16社が導入しているものの、その広がりは限定的であったようだ。

そうしたこともあって、菓子氏は「今回、PPPを通じてグループトータルで、クイックコマースを含めたEコマースの売上げを拡大させていきたい。その際には、いま現在、われわれイオンが進めているグループトータルアプリ『iAEON』との連携も進め、店舗とデジタルがより融合されたシームレスな体験をお客さまにご提供できると信じている。これらの取り組みが複層的に重なり、つながり合うことによって、地域の生活者を起点として商品、サービスなどをいつでも、自在に提供する『イオン生活圏の創造』を実現したい」と語り、今回のPPPの取り組みが「イオン生活圏の創造」のための重要な一手であるとする。

イオンとして首都圏での存在感、シェアを高めていく

Uber Eats Japanとしては、このPPPが高齢者など店に行くことが困難な状況に陥っている買物困難者の問題の解決にも資すると考えている。

また、今回のPPPは、全国に約10万人いるといわれる配達パートナーに対しては、買物業務という新たな作業による報酬の機会を与えるため、メリットがあるとしている。

その上で、ブロヴギナ氏は、「PPPは加盟店、お客さま、そして配達パートナーにとってウィンウィンウィン、いわば三方良しのサービス」と語る。

イオンとしても、今後、グループ企業でのUber Eats対応店舗の拡大を視野に入れる。

「デジタル売上げの中で、クイックコマースはほとんど構成比がなかった。その中で、クイックコマースについて食品部門でのデジタル売上げの5~10%には構成比として持っていきたい。もしかしたら、もっと高く持っていけるかもしれないという希望を持っている。特に首都圏、東京都内ではこれまでイオンはなかなか商品をお届けできない、買うことができないということで、お客さまから『非常に残念』という声を聞くことが多かった。まいばすけっとは拠点として都内に多くの店舗を備えているため、そこから配達できるということで期待している」(菓子氏)

まずは、今回のまいばすけっとの取り組みによって東京を含む首都圏という巨大なマーケットで存在感を示し、シェアを高めるなど実績を残すことで、イオングループの各企業がさらに取り組みを進めるかの判断材料としていきたいという。

背景には、イオンとしてEコマースの売上げがなかなか高まらない危機感もある。

「現在、イオングループの中でもEコマースの売上げは10%にも届いていない事業会社が非常に多い。一番大きいイオンリテールでも食品の10%をやっと超えたところ。これを拡大していくためには、イオングループとしても20%程度はEコマースで取っていかないと今後は生きていけないと考えている」(菓子氏)

「Eコマース」といっても、そこには計画的な購買に近く、配送まである程度時間がかかるネット通販、ネットスーパーの需要の需要と、それとは異なる「すぐに届けてもらいたい」というクイックコマースという需要があることは確かだろう。

今回、そのクイックコマースに大きく踏み込むことになったまいばすけっとだが、今後、イオンとしてのクイックコマースの広がりにも大きな影響を与えそうだ。

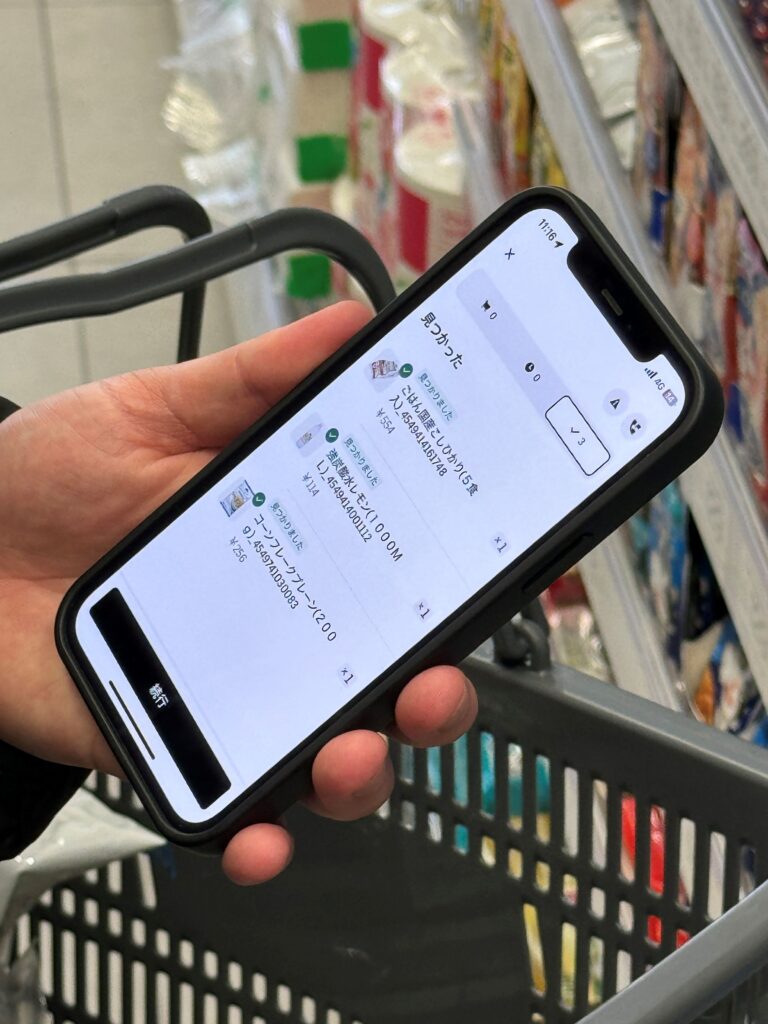

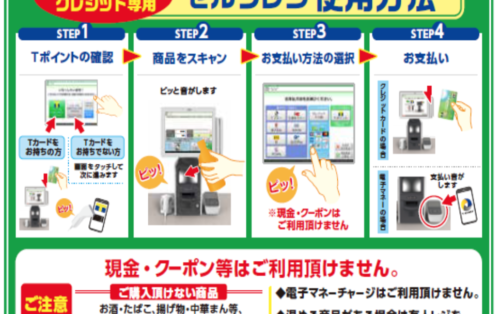

また、今回はスタートとして、①商品をピッキングする際、②精算の際の2回、スキャン作業がある他、あくまで配送パートナーがレジを通じて買物をするというオペレーションになっているが、今後はシステム連携も進め、「将来的には自動精算も考えている」(菓子氏)という。オペレーション面での進化も求められそうだ。

PPPの店舗での流れ

Uber Eatsでは今回の日本でのPPPの導入に当たって、これまでの展開国での経験も踏まえ、次の機能を実装した。

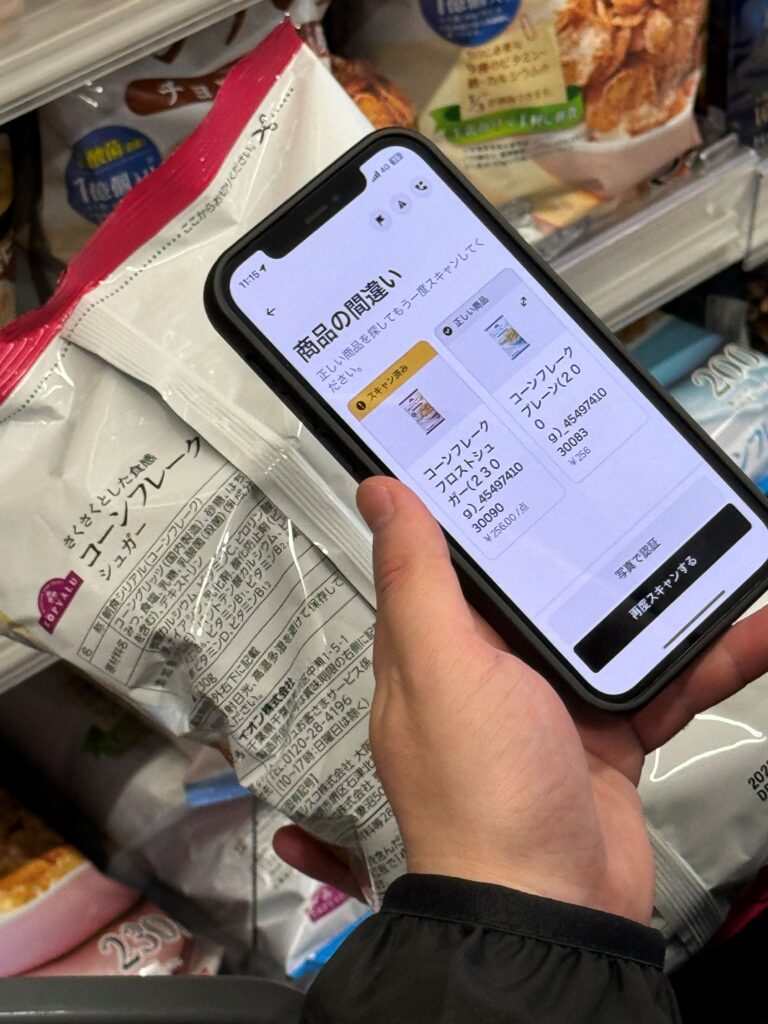

パートナーによる店内作業がスムーズに行われるように①商品欠品の際、代替商品を注文者とアプリ上で確認できるチャット機能、②配達パートナーが決済時に使用するPPP支払い専用のデジタルカード、③PPPを始める配達パートナー向け案内機能、さらに加盟店が活用すると判断した場合、④店内の商品位置をアプリ上で確認できる商品棚情報連携機能。