潜在ニーズを見つけて顧客との最適なコミュニケーションを実現 事例で学ぶ顧客データ基盤の可能性

2023.03.13

DX推進と顧客体験向上の必需品

変化の激しい時代、小売業界はニーズに柔軟に対応するため顧客データを分析し施策に生かすことが求められている。この手段としていま大きな注目を集めているのがCDP(Customer Data Platform:顧客データ基盤)だ。ユースケースからそのメリットを解説する。

[PR/ITmedia]

スマートフォンの普及や新型コロナウイルス感染症の流行、物価上昇など社会環境が移り変わる中で、生活者の価値基準は大きく変化した。これまではモノを所有することを目的に行動していたが、最近はSNSやライブなどでコトを体験・共有することを重視する人が増えてきている。モノの扱いについても個々で所有するのではなく、カーシェアリングやクラウドファンディングなどのシェアリングエコノミーに価値を置くユーザーも増えてきた。

こうした新しい価値観が台頭したことで、各産業はビジネス変革を迫られている。特に生活者と密着したサービスを提供するリテール業界にとって、変化への対応は切実な課題だ。

本稿は、2023年1月26日に開催された「リテールDXカンファレンス 小売流通の今を知る」でのインキュデータの小寺重太氏(ビジネスプロデュース本部 マーケティング部)による講演「リテールにおけるDX推進と顧客データ活用の可能性」の内容をレポートする。

VUCA時代、変化に適応するためにやるべき2つのこと

小寺氏は始めに、社会環境の変化に対応するには「デジタルトランスフォーメーション(DX)」と「柔軟性」が必須になると話す。

「インキュデータはDXについて『データとテクノロジーを駆使し、ビジネス変革を通してオンラインとオフラインの顧客体験を向上させること』と定義しています。対して柔軟性はデータから顧客ニーズを捉えて、最も効果的なタイミングでコミュニケーションすること』としています。この2つを実現することで顧客ニーズに対応できるようになります」(小寺氏)

2つを実現する上で鍵を握るのがデータの活用だ。

例えば、赤ちゃん用シャンプーや紙オムツを頻繁に購入する会員の登録情報が「子供あり・20代」だった場合、その会員は高確率で乳幼児を持つ世帯と分析できる。そのため、ミルクや乳幼児向けおもちゃのクーポンを提供するクロスセルが効果的である……といった具合だ。データがあってこれを活用できれば、それを基にCRM(顧客関係管理システム)や広告最適化、コンテンツレコメンドといった施策が可能となる。

顧客体験の向上やOne to Oneマーケティングで注目されるCDP

このような顧客データを活用した施策を進める上で、いま注目されているのがCDP(Customer Data Platform:顧客データ基盤)だ。CDPは顧客との適切なコミュニケーションを構築するために必要なデータを収集、管理、分析するための基盤である。

「データ基盤にはCRMやデータウェアハウスなどもありますが、これらは既存顧客の一時期のデータであり、自社の接点に限定された情報に偏りがちで、曖昧かつ静的な顧客理解しか得られないケースが多いです。対してCDPは、Webサイト内での行動やサービスの利用状況、広告への反応結果、外部データなど時系列での行動を明らかにし、立体的で鮮やかな顧客像を結べます」と小寺氏は指摘する。

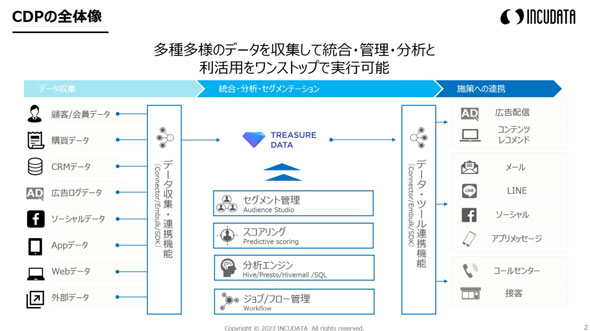

小寺氏はCDPの全体像について「Treasure Data CDP」を例に解説した。

CDPの機能は「データ収集」「統合、分析、セグメンテーション」「施策への連携」の3つに分けられる。オンラインであればWebやアプリでの会員情報や行動履歴・購買履歴、オフラインであれば実店舗での購買履歴といったさまざまなデータを収集する。これらのデータは顧客IDやメールアドレスなどとひも付けられてCDPに統合され、属性やセグメントごとに整理される。

「誰が」「いつ」「何をしたか」「どのような行動を経て購入したか」といったデータを分析し、結果に基づいて広告配信やコンテンツレコメンド、コールセンターや実店舗での接客対応といった各種施策を展開する。

小寺氏によると、CDPがいま注目を集めている理由の一つとして、リテールメディア広告の成長が挙げられる。リテールメディア広告とは、店舗を持つ小売企業が店舗やオウンドメディアなどを活用して、顧客の購買データや行動データをもとに商品などを広告配信に利用する手法だ。Walmartなどの成功事例が取り上げられてから、多くの小売企業に注目されるようになったが、その運用にCDPが活用される事例が出てきている。CARTA HOLDINGSが2022年9月実施したリテールメディア広告市場調査によると、リテールメディア広告市場は右肩上がりで成長を続けており、2026年には805億円規模になると推測される。

さまざまなサービス形態でのユースケースを紹介

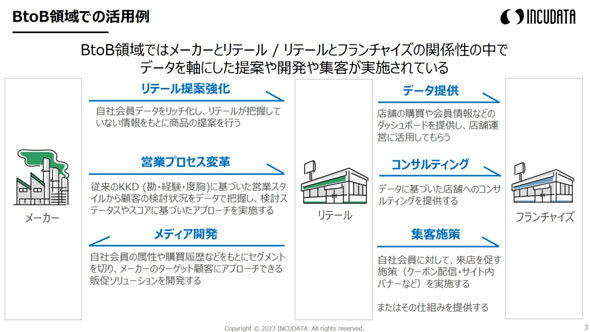

小寺氏はBtoB、BtoE(Business to Employee)、BtoCそれぞれでCDPのユースケースを紹介した。BtoBの活用例としては、小売企業がCDPを活用して会員の属性や購買履歴などをベースにメーカーのターゲット顧客にフィットしたセグメントを作成し、各メーカーに最適な販促ソリューションを開発・提案する。フランチャイズには店舗運営に役立つ顧客データのダッシュボードの提供やデータに基づくコンサルティング、来店を促す施策を実施する。メーカーも自社商品を検討する顧客の状況や属性などの詳細データを軸とした営業提案ができる。

BtoEでは、各事業部が共通で利用できるダッシュボードや顧客カルテを開発すれば事業部間のデータの不公平が解消され、共通のデータを見て戦略を立案・実行できるようになる。これまではIT部門に投げていたデータ抽出といったデータ関連の作業も事業部内で完結できることから、IT部門の業務効率化やコスト削減も可能だ。「副次的にデータを活用する企業文化が醸成されることも期待できる」(小寺氏)

BtoCについては、インキュデータが手掛けた日本ケンタッキー・フライド・チキン(以下、KFC)のCDP導入事例がある。KFCはこれまで、店頭やアプリなどでの顧客接点は多いものの、取得IDがバラバラでチャネルごとのデータが連携できず、データを思うように活用できていなかった。

そこで同社はデータを有機的につなげることを目的に、Treasure Data CDPの採用を決めた。ポイントカードやアプリの会員情報といった属性データ、利用店舗や購入商品などのPOSデータ、クーポン利用やオンラインオーダー利用といった、これまでバラバラに管理していたデータをCDPに集約して顧客IDと統合した。その後、これを活用してセグメンテーションなどで顧客像の解像度向上に取り組んだ。セグメント条件に基づいてユーザーデータを抽出し、CRMなどの配信チャネルと連携。ユーザーの嗜好に基づいた内容でアプリでのプッシュ通知や「LINE」配信などの各種施策を実行しつつ、その施策結果をCDPに戻してさらに分析精度を高めるライフサイクルを確立した。

小寺氏は「CDPを導入した結果、顧客を点ではなく線で理解できるようになり、データ起点でマーケティング施策を展開することでより良質な顧客体験に向けて前進できたとKFCからは評価されています」と語る。

今後もCDPを活用したDX成功事例を耳にする機会は増えるだろう。インキュデータには百貨店や不動産デベロッパー、消費財メーカーなどで多様な実績があり、その事例の一部は同社のWebサイトで公開されている。「DX推進の参考にしてほしい」と小寺氏は述べ、講演を終えた。

関連リンク