ブロックチェーンとは?仕組みやメリット、デメリットを導入事例を交えてわかりやすく解説

2022.10.05

2022.08.30

昨今のデジタル技術の進歩は目覚ましいものがあるが、その背景では情報セキュリティリスクへの懸念が示されている。このような状況下で、セキュリティリスクを大きく軽減できるとして注目を集めているのが、ブロックチェーンだ。

本記事では、ブロックチェーンの概要から仕組み、導入するメリット・デメリット、企業の活用事例まで紹介していく。

ブロックチェーンとは?

ブロックチェーンとは、自律分散型のネットワークにハッシュ値・電子署名といった暗号技術を組み合わせたデータ構造で、取引履歴情報の偽造・改ざん・ハッキングなどのリスク低減を期待できる技術だ。取引履歴情報をブロック(箱)に格納し、それらを鎖のように連結して保管することから、ブロックチェーンと呼ばれている。

別名「分散型台帳技術」とも称されるブロックチェーンは、「インターネット以来の技術革新」と言われるほど可能性を秘めた技術である。ブロックチェーンは2008年に、ビットコインの公開取引台帳として利用するため開発されたが、現在は金融分野に留まらず、食品のサプライチェーン管理や電力管理など非金融分野でも実証が積極的に進められている。

また、昨今ではトレンドにもなっているNFT(非代替性トークン)。NFTもブロックチェーン上で発行・取引が行われており、偽造できない鑑定書付きのデジタルデータで、一点ものとしての価値の証明に活用されている。

矢野経済研究所が実施した「ブロックチェーン活用サービス市場に関する調査」によると、2021年度のブロックチェーン市場規模は783億3,000万円となる見込みだが、2025年度には7,247億6,000万円と10倍近い規模に達すると予測。今後も多様な業界において、活用の幅は広がっていくだろう。

ブロックチェーンの仕組み

ここでは、ブロックチェーンがどのような構造で成り立っているのか、その仕組みを解説していく。

取引履歴データとハッシュ値をブロックに格納

ブロックチェーンは前述の通り、取引履歴データをブロックに格納し、それぞれを連結させて保管する仕組みだが、取引履歴データと一緒にハッシュ値を格納している。ハッシュ値は、1つ前のブロック情報を暗号化して生成されているのが特徴。

高セキュリティ性を実現している仕組みだが、例えば、過去に生成されたブロック内の取引履歴データを改ざんする場合、以降のブロックに格納されているハッシュ値は以前の数値と異なることになる。

つまり、データを改ざんするためには、後続ブロックのハッシュ値も全て変更する必要があるが、膨大な作業量で事実上困難。これにより、データの偽造や改ざん防止を実現している。

取引履歴データをネットワークの参加者同士で共有

金融機関では、取引履歴データを大規模なコンピュータで集中管理する「中央集権型システム」が採用されている。銀行など第三者機関が仲介することで、取引内容の信頼性は担保されるが、1つのサーバーにデータを格納しているため改ざんのリスクを伴う。

その一方で、ブロックチェーンはP2P方式(Peer-to-Peer)を採用。取引履歴データをネットワーク上の参加者同士(ノード)で共有する仕組みで、仮に一部のデータが改ざんされたとしても、多数決により正しい情報が選ばれる。

なお、不特定多数のネットワーク参加者で合意形成を図る仕組みはコンセンサスアルゴリズムと呼ばれ、情報の正当性を参加者同士で証明でき、不正アクセスのリスクを軽減することにもつながる。

電子署名で改ざんされていないことを証明

ブロックチェーンでは、電子文書の内容が正しいことを証明する、電子署名のデジタル技術を採用。データの改ざんや送り手のなりすましを防止し、安全な取引を実現している。

ブロックチェーンの種類

ブロックチェーンには大きく分けると、パブリック型・プライベート型・コンソーシアム型の3種類が存在する。それぞれの特徴を見ていこう。

パブリック型ブロックチェーン

管理者が存在せず、誰でも許可なく参加できて合意形成を図れるのが、パブリック型ブロックチェーンだ。多くの暗号資産で採用されている、ブロックチェーンの基本形モデル。

取引データが全てオープンに公開されているが、マイニングによる膨大な計算でブロックの記録データに不正がないことを確認し、取引の承認を行う。また、パブリック型ブロックチェーンは情報の透明性の高さが特徴的であり、管理者なしでも情報共有および相互監視を行うことで、信頼性を担保する。

ただし、情報の変更には参加者の一定数以上の合意が必要となるため、スピード感に劣る点がデメリットとして挙げられる。大量取引を要するサービスには少々不向きであることを覚えておこう。

プライベート型ブロックチェーン

管理者が存在し、特定のユーザーだけ利用できるのが、プライベート型ブロックチェーンだ。前述の中央集権型システムの要素を含むモデルで、企業や組織が活用するケースも多い。

パブリック型ブロックチェーンと比較すると、透明性は劣るものの、閉じたシステム内でプライバシーを保護しやすい。また、参加者が限定的であるため、合意形成をスムーズに実施でき、大量取引を要するサービスにも適している。

ただし、管理者が存在している故、単独でルール変更されてしまうなどリスクを伴う点に注意が必要。

コンソーシアム型ブロックチェーン

複数の管理主体が存在し、特定のユーザーだけ利用できるのが、コンソーシアム型ブロックチェーンだ。パブリック型とプライベート型の欠点を補っているのが、本モデルの特徴。

参加者を限定することで、パブリック型ブロックチェーンよりスピード感を持って合意形成を図れるだけでなく、複数の管理主体が存在することにより、独裁的なルール変更も起きない。また、同業他社が協力してブロックチェーンを構築するので、単独で運営するより堅牢なシステムの実装も可能と言えるだろう。

ブロックチェーンのメリット

ブロックチェーンは取引履歴データと一緒にハッシュ値をブロックに格納することで、強固なセキュリティレベルを実現しているが、他にも利点は存在する。ここでは、ブロックチェーンを活用するメリットを解説していく。

ゼロダウンタイムを実現できる

中央集権型システムなど、従来採用されていたクライアント・サーバー型では、クライアント端末からWEBサーバーやDBサーバーなどに接続し、処理を実行する方式が取られていた。ブロックチェーンのP2P方式とは対を成すクライアント・サーバー型だが、サーバー障害の発生や複数のクライアント端末からの処理要求で高負荷が掛かると、最悪の場合システムがダウンしてサービスが停止することも。

その点、P2P方式は複数のユーザー同士で通信を行うため、一部ユーザーの端末がダウンしても、システム全体に障害は発生しない。いつでもシステム・サービスを利用可能なゼロダウンタイムを実現できる。

システム導入に掛かるコストを抑えられる

システムダウンのリスクを伴うクライアント・サーバー型だが、予備サーバーを設置して冗長化する、ロードバランサを導入して負荷を分散させるなど、対策を講じればサーバーの障害発生を抑制することは可能である。しかし、システム構成の煩雑化や導入コストの高額化を招くのが、大きなデメリットとなっている。

その一方で、ブロックチェーンは各ノードが処理を行うため、ハイスペックなサーバーや負荷分散の仕組みなどは不要。コストを抑えてセキュリティ性や可用性を高めたい場合に、ブロックチェーンは最適と言えるだろう。

ブロックチェーンのデメリット

多くのメリットをもたらすブロックチェーンだが、デメリットも存在する。次に、ブロックチェーンの気を付けたいデメリットを見ていこう。

記録データを削除できない

偽造・改ざん防止などセキュリティ性に優れているブロックチェーンが故に、データの削除を基本的に行えないデメリットがある。

暗号資産を中心に活用されていたブロックチェーンだが、ヘルスケア・保険といった多様な分野で採用が始まっている。しかし、プライバシー性の高い情報を誤ってブロックに格納してしまうリスクも。

データは暗号化されているが削除できないため、個人情報の取り扱いには十分注意が必要と言えるだろう。

処理速度が遅い

高スペックなサーバーを設置して処理性能を向上できるクライアント・サーバー型に対し、ブロックチェーンのP2P方式はノードの端末スペックに依存して処理性能が決まる仕組み。つまり、低スペックな端末が複数接続されていると、システム全体の処理性能は低下し、処理速度も遅くなるのが大きなデメリットである。

ブロックチェーンの処理性能を向上させるためには、ブロック数を減らして処理プロセスを少なくするといった方法が挙げられる。しかし、ブロック数が減ると、障害への耐性が下がるリスクを伴う。

ブロックチェーンの処理速度と耐障害性は密接に関わっており、いずれかを優先して強化を図らなければならないのが課題と言える。

データが増え続けて処理速度低下の要因となる

ブロックチェーンは利用者が増加していくと、同時にデータ量も増えていき、処理速度の低下を招く。処理速度の低下を防止するため、ブロックサイズを大きくする方法が1つの改善案として挙げられている。

例えば、ビットコインのブロックサイズは1MBで制限されており、約4,000回分の取引データを書き込むことが可能。しかし、ビットコインの取引量増加に伴い、1MBの容量はすぐ満杯に。

その結果、送金エラーや未承認の取引が溜まっていくスケーラビリティ問題を引き起こした。ブロック内のデータ圧縮や、ブロックチェーン外で取引を行うライトニングネットワークを導入し、ビットコインブロックチェーンの負荷を軽減していくことが期待されている。

51%攻撃のリスクを伴う

確固たるセキュリティを確立できるブロックチェーンだが、51%攻撃への懸念が挙げられる。51%攻撃は、マイニングによって取引を承認するPoW(Proof of Work)というベーシックなコンセンサスアルゴリズムを利用している場合に、起こり得る脅威。

悪意を持ったマイナーがブロックチェーンネットワークの計算能力の過半数、つまり51%を占め、データの改ざん行為に及ぶことを言う。膨大な計算量を要するので、個人レベルでは困難な攻撃だが、理論的には実現可能。利益目的であれば、高額なコストがかかるため発生のリスクは低いとされているものの、有効な対策は見つかっていない。

ブロックチェーンの取り組み事例

ここでは、ブロックチェーン技術を採用する企業の取り組み事例を紹介していく。

博報堂・カルビー

広告代理店である博報堂は、日本発のパブリックブロックチェーンである「Astar Network」と連携し、クライアント企業のWEB3.0市場でのサービス開発を実施している。インターネット業界のトレンドとも言えるWEB3.0だが、日本企業は新技術に対する知見・スキルが不足しており、WEB3.0市場への参入は依然大きなハードルとなっている。

また、暗号資産に関しても、日常的に頻出する用語だが、慣れ親しんだユーザー以外の活用が進んでいないのが実情だ。このような状況を打破すべく、博報堂はクライアント企業のWEB3.0の活用を支援し、生活者がWEB3.0に参加できる環境構築を推進していく。

施策の第一弾として、CryptoGamesが提供する農業体験ゲーム「Astar Farm」において、カルビーのNFTゲーム施策をWEB3.0上で実装した。Astar Farmは、ゲームをプレイすることで仮想通貨やNFTを獲得でき、実際に経済的価値を得られるGameFiである。

暗号資産を預けることで、野菜を栽培・収穫して販売可能。本施策においては、ゲーム内でじゃがいもを収穫したユーザーに対して抽選で、リアルなカルビーのじゃがいも商品を届ける。現実とWEB3.0を繋ぐ新たなマーケティング施策として、今後も検証を進めていく。

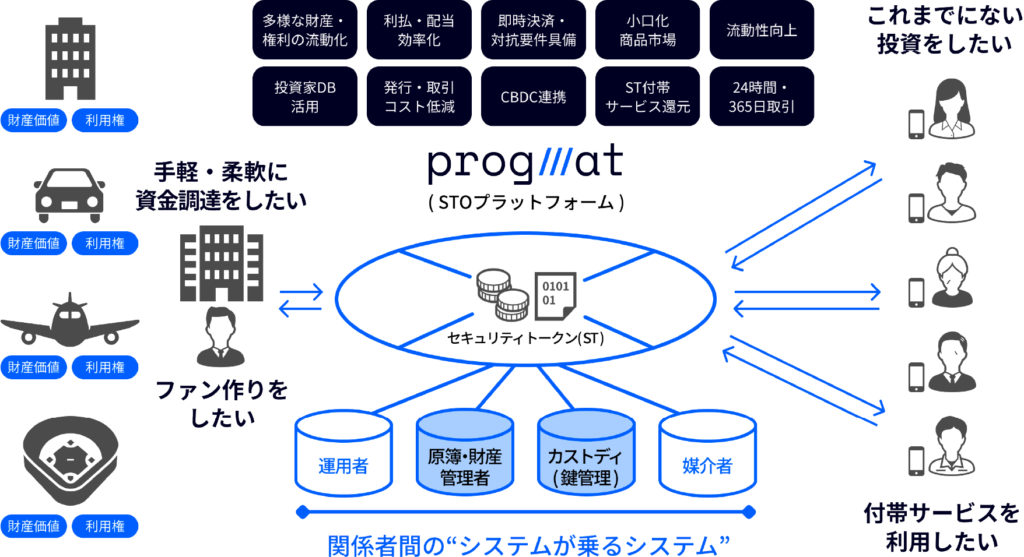

三菱UFJ信託銀行

ブロックチェーン領域のコンサルティング・共同事業開発を行うLayerXは、三菱UFJ信託銀行他、三菱UFJフィナンシャル・グループの連結子会社と共同で、ブロックチェーン技術を取り入れた次世代金融取引サービスの実証実験を実施した。

デジタル証券をブロックチェーン技術で保護する「Security Token」、第三者を介さず契約の条件確認・締結を自動執行する「Smart Contract」、およびブロックチェーン上の資金決済手段である「Programmable Money」と連携し、金融取引をプログラムベースで稼働。1つのプラットフォームで多様な金融商品を取り扱うことで、時間・場所の制約を排除し、個人投資家や海外投資家など誰でも資産調達・運用を行えることを目指す。

さらに、ブロックチェーン基盤に信託を組み合わせ、投資家の権利保全も同時に実現できる仕組みを構築。三菱UFJ信託銀行は本サービスを「Progmat(プログマ)」と命名し、金融の仕組みの抜本的な変革にもつながるSimple・Speedy・Secureなプラットフォームの提供を目標とした。

レコチョク

音楽配信サービスを手掛けるレコチョクは、SBIホールディングスの傘下であるSBINFTとパートナーシップ契約を締結した。

レコチョクは音楽業界・コンテンツホルダーに向けて、オンラインストア開設からデジタルコンテンツ販売までをワンストップで行える「murket」のECソリューションを提供しており、NFTの販売も可能。また、SBINFTはNFT売買プラットフォーム「SBINFT Market」を運営している。

契約の締結により、コンテンツ提供者はmurketで販売したNFTを、SBINFT Market上で取引可能に。将来的には、レコチョク基盤で制作されたNFT作品がSBINFT Marketを通じ、世界市場に流通することも想定している。

さらに、SBINFTはブロックチェーン上にメタバースを構築し、会場の設営やイベントも開催。本技術を活用することで、レコチョクはメタバース上でのサービス展開も可能となる。

ローソンエンタテインメント

ローソンエンタテインメントはSBINFTと提携し、ブロックチェーン技術を採用したNFTサービス「LAWSON TICKET NFT」の提供を、2022年春より開始した。昨今、コンサートやスポーツなどのイベントチケットはデジタル化されており、消費者の利便性を高めているが、記念に手元に残せないという声も少なくない。

そのような要望を受け、LAWSON TICKET NFTではイベントチケットをNFT化し、保管できるよう仕組化。イベント会場の座席情報なども鮮明に記録され、思い出の記念チケットとして手元に残すことが可能となった。

日立製作所

日立製作所は、小売流通業界の生産性向上や、デジタル化によるシームレスな商取引の確立などを目指し、ブロックチェーン基盤の構築を行った。担当者の負担となっている書類の照合や確認作業などに対し、EDIサービスとブロックチェーンを連携させた環境上で、全ての取引データの真正性を担保して共有する。

また、デジタル通貨DCJPYを使用して決済・送金も自動化。受発注から支払いまで一連の流れをデジタルで完結させ、商品受領後の資金決済業務の効率性を検証していく。

さらに、連携環境の構築・活用に関する技術的な知見の蓄積や、デジタル通貨の有用性・基本機能の検証、技術的な課題の整理なども同時に実施する。

ブロックチェーンのまとめ

革新的技術と称されるブロックチェーンは、最初に導入が始まった金融業界だけでなく、あらゆる業界で注目を集めている。特に、セキュリティリスクを低減できるのは、昨今の情報社会において大きな利点と言える。

その他、ゼロダウンタイム・コスト削減などにもつながり、大手企業もその仕組みを高く評価。積極的にブロックチェーンの導入は進められている。

今後も主要産業での活用が期待されるブロックチェーンの動向に、ぜひ着目して欲しい。