D2Cとは?メリット・デメリット、D2Cブランドや企業の事例を解説

2024.03.27

2022.04.19

近年拡大傾向にあるビジネスモデルに「D2C」がある。インターネットの普及によりEC事業を展開する企業も増え、D2Cは多くの業種に取り入られるようになった。これからD2C事業を検討している企業担当者のために、D2Cの概要や導入によって得られるメリットとデメリット、すでにD2Cを導入し成功しているブランドや企業の事例を解説する。

D2Cの概要と拡大する背景、B2Cとの違いを解説

D2Cの概要や拡大する背景、似ている販売形態との比較を解説する。

D2Cとは

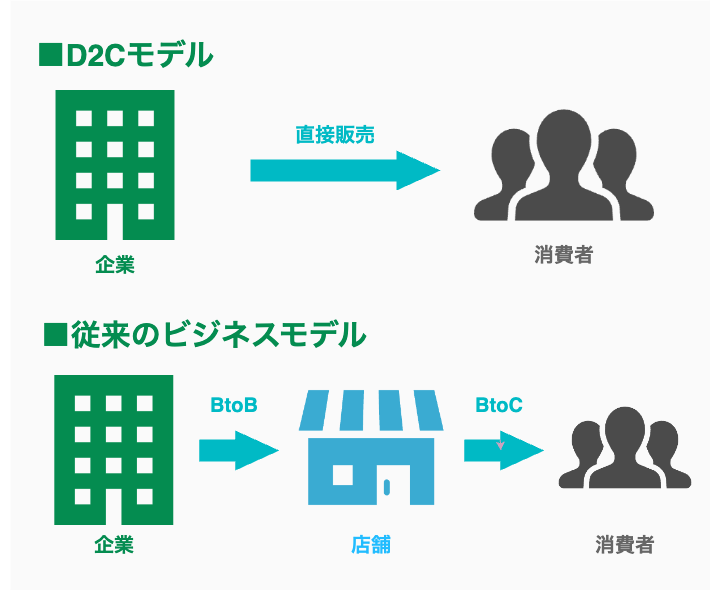

D2Cとは、「Direct to Consumer」の略だ。製造者(メーカー)が小売業や卸売業などの中間業者を介さず、直接消費者と取引を行うことを指す。従来の販売手法では、製造者は商品の企画と開発、製造までを担い、その後の仕入れや販売、配送、アフターフォローなどは中間業者が行っている。D2Cでは製造者が商品の製造はもちろん、販売、配送、アフターフォローなど取引におけるすべての工程を行う。

商品やサービスのマーケティングやプロモーションも製造者側が行うため、特に自社製品へのブランディングが求められるアパレルやコスメなどの分野でD2Cのビジネスモデルが用いられるケースが多かった。しかしEC事業が拡大したのを受けて、幅広い業種でD2Cのビジネスモデルを採用するケースが増えている。

D2C拡大の背景

D2Cがビジネスモデルとして拡大する背景には、以下3つの要因がある。

①デジタル技術の進化発展、インターネットの普及

インターネットの普及とデジタルマーケティングの発展により、企業は消費者と直接コミュニケーションを取る手段が飛躍的に増えた。SNS、Eメール、企業のオウンドメディアといったプラットフォームを通じて、中間業者を介さずに直接顧客にアプローチすることが容易となっている。

EC事業の増加も、D2C拡大の背景にある。D2Cは製造者側がすべての取引工程を充足するため、実店舗で展開しようとすると大きなコストや人的リソースが必要だ。一方EC事業でのD2Cなら、実店舗よりも少ない資産で開始できる。資産の少ない事業者や企業がEC事業をはじめるとき、ビジネスモデルの選択肢としてD2Cを検討できる。

また、D2Cモデルでは、従来のビジネスモデルを比較して、企業が顧客から直接データを収集し、購入履歴など顧客行動の分析しやすさがある。

このデータは商品やサービスの改善、新製品の開発、ターゲティングされたマーケティング戦略などに利用され、より消費者一人ひとりのパーソナライズされたサービスが提供できるようになるなど、既存のビジネスモデルと比較した際の、D2Cとしてのメリットも増えており、競争優位性を生んでいる。

②消費者行動の変化

オンラインショッピングが日常化し、消費者は家にいながらにして商品を探索し、購入できるようになりました。

近年、消費者は、画一的に大量生産品ではなく、より独自性やオリジナリティを重視する傾向が見られる。従来のモノを所有することに価値を感じるのではなく、モノを所有することで得られる体験や使用に対して付加価値を感じるようになり、そのため、製品やサービスに対してよりパーソナライズされた体験を求めるようになっていきている。

その中で、製造者はただモノを製造するだけでなく、アフターサービスやブランディングなどにより製品への付加価値を生み出すことも求められるようになってきており、その中で、D2Cブランドは、前述の通り、直接消費者と接点を持てることから、より要望に応えやすいビジネスモデルといえる。

また、消費行動の変化として、新柄コロナウイルスの蔓延によって、人々が外出を控え、オンラインでのショッピングを増やしたこともD2Cモデルの拡大を加速させたと考えられる。

③サプライチェーン技術の発展

世界的なサプライチェーンの変化とコスト削減の動きも、D2Cの拡大に影響を与えている。直接顧客に販売することで、製造業者は仲介者を介することなく費用を削減し、より効率的な物流を実現できるようになった。

また、製造業者のサプライチェーンが進化によって、小ロットからの製造に対応できるようになったのもD2C拡大の背景にある。

B2CとD2Cの違い

D2Cと似たビジネスモデルに、B2Cがある。B2Cとは「Business to Customer」の略で、企業や事業者が消費者と取引を行うビジネスモデル全般を指す。そのため、製造者ではない企業や事業者もB2Cに含まれる。

たとえば、あるアパレルブランドの衣料品を小売店が仕入れ、実店舗や自社ECサイト、ECショッピングモールなどで消費者へ販売するのはB2Cにあたる。一方、アパレルブランド自体が実店舗や自社ECを持ち、自社で製造した衣料品を消費者へ直接販売するため、D2Cにあたる。

D2Cのメリット

D2Cのメリットを解説する。

収益率が高くなる

D2Cは製造者が消費者と直接取引をするため、中間工程で発生する手数料やマージン、流通コストなどが発生しない。ひとつの商品やサービスを販売する過程において、収益率が高くなるのがメリットだ。

たとえば製造者がECショッピングモールを利用して自社製品を販売した場合、出店料や販売手数料などをショッピングモール側に支払う必要がある。一方製造者が自社ECサイトを開設し、消費者へ直接自社製品を販売した場合には、手数料がかからないため収益率が高くなる。

柔軟な販売戦略が取れる

D2Cでは、製造者側が制約を受けずに自由に販売戦略を展開できるメリットがある。たとえばECショッピングモールに出店して商品を販売する場合には、モールの規定に沿った販売戦略を行う。

一方D2Cによって自社サイトやSNS、コーポレートサイトなどを活用すれば、キャンペーンの開催やセールスレターの発送など、自由にマーケティングやプロモーションができる。

対面販売の場合でも、小売業者や卸売業者の売り方に沿って商品が販売されるが、D2Cなら製造者側が自分の好きな方法で商品を販売できるだろう。

顧客データの収集と活用ができる

自社サイトやSNSなどを通じて商品を販売した顧客のデータを収集、蓄積、活用できるのもD2Cのメリットだ。直接商品販売の機会がない顧客でも、自社ECサイトやSNSへの流入経路やページの滞在時間、離脱ページなどを分析することで、販売につながるECサイトやSNS作りなどの対策ができるだろう。

消費者との距離が近くなる

製造者と消費者が直接やり取りを行うことで、消費者の意見やニーズを直接聴けるのもメリットだ。消費者の意見やニーズを取り入れた新商品開発や、既存顧客からの使用感をアンケートなどでリサーチして改善に活かすこともできる。

消費者も製造者との距離が近いことで、商品や企業を身近に感じられるだろう。自由なマーケティングと消費者との直接的なコミュニケーションを通じて、企業や商品のファンづくりやブランディングにも有効だ。

スモールスタートがしやすい

新たなブランドやメーカーを立ち上げる場合、実店舗を構えたり、小売業や卸売業へ営業活動を行ったりと製品製造以外にも多くのコストがかかる。

自社ECサイトやSNS上で製造した商品を販売すれば、限られた資金内でもブランドやメーカーの立ち上げが可能だ。少人数のメーカーやブランド、個人のデザイナーなどでもD2Cを通じてブランドやメーカーを立ち上げられる。

D2Cのデメリット

製造者と消費者が直接取引を行うことは、メリットがある一方デメリットもある。知っておくべきD2Cのデメリットを解説する。

製品の商品力やブランド力が求められる

D2Cでは、製造者が製品の開発や製造はもちろん、宣伝やマーケティングを行わなければいけない。ほかにはない魅力的な製品を開発・製造する、またはブランドの信頼性がなければ顧客は集まってこないだろう。

販売プラットフォームの構築や運用にコストがかかる

D2Cビジネスを立ち上げる際に、自社サイトをはじめ販売プラットフォームの構築が必要だ。構築やデザイン、集客のためのコストがかかる。さらに、販売プラットフォームを維持、運用するのにも費用面での負担がかかる。販売プラットフォームからの売上がない場合、D2Cビジネスを立ち上げても赤字となるためデメリットしかないといえる。

軌道に乗るまでに時間がかかる

D2Cビジネスは自社サイトのほかSNSやオウンドメディアなどさまざまなマーケティング施策を展開し、自社や商品のファンを育てて顧客とするビジネスモデルだ。施策を行ってから成果が出るまではある程度の時間がかかる。商品や自社の認知度を上げるためにコツコツとした努力が必要となるため、スピード感は求められない。

直接取引によるリスクへの対応が求められる

D2Cは製造者が消費者との取引をすべて行うため、直接取引によって生じるリスクへの対応が求められる。たとえば従来の販売モデルでは発送業務や顧客の問合せ対応、アフターフォローは小売業や卸業が行っていたが、D2Cではすべてを製造者が対応する。

配送の遅れ、商品の破損、使用方法の問合せなど製造者が対応すべき業務が増えるため、人員不足やリソース不足による対応の遅れなどにつながる可能性がある。

D2Cブランドや企業の成功事例

すでにD2Cによるビジネスモデルを成功させているブランドや企業も多くある。これからD2Cビジネスを立ち上げるのであればぜひ参考にしたい、D2Cブランドや企業の成功事例を解説する。

FABRIC TOKYO

オーダースーツやオーダーシャツを手掛けるD2Cブランドが「FABRIC TOKYO」だ。手持ちのシャツやスーツのサイズを測ってECサイトに登録することで、自宅にいながらオーダーの採寸ができる。また、実店舗でサイズを採寸し、マイページに登録することも可能だ。

実店舗で実際の素材や着心地などを体験しながら、オンライン上での販売体験にも連動した、マルチチャネルを取り入れている。オーダーしたスーツは最短2週間で届けられ、到着から50日間以内なら無料でサイズ交換もできる。

BASE FOOD

「BASE FOOD」はパンやパスタなどの主食、おやつ感覚で食べられるクッキーから1日に必要な栄養素をバランスよく摂取できる「完全栄養食」を販売するD2Cブランドだ。開発者がIT系企業で多忙な中、食事から栄養素をバランスよく摂取することの難しさを感じ、「主食から栄養素をバランスよく摂取できる完全栄養食を作ろう」と思いたったのが開発のきっかけとなっている。

InstagramやTwitterをはじめとしたSNS、リスティング広告などをマーケティング手法として活用している。忙しい現代人の食のニーズにマッチし、月間定期購入者数は10万人を突破。コンビニエンスストアチェーンであるファミリーマートでの取り扱い開始など、D2Cから小売りへの逆輸入も行っている。

土屋鞄製作所

「土屋鞄製作所」は1965年にランドセルメーカーとしてスタートし、現在はトートバッグやボストンバッグ、ビジネスバッグやハンドバッグなどの鞄から財布などの小物まで、革製品を手掛けるD2Cメーカーだ。日本国内に14、海外に3の実店舗を構えるほか、全国で展開される期間限定のLimited Storeも手掛けている。

新しいビジネススタイルバッグとして注目されている「OTONA RANDSEL(大人ランドセル)」やしっとりした質感に日常使いに合う飾らないデザインのロングセラー「Tone OILNUME」など、製品ひとつひとつにしっかりとしたコンセプトを確立。ランドセル以外の製品でもブランディングに成功している。

再春館製薬所「ドモホルンリンクル」

漢方の製薬会社である再春館製薬所が1974年より展開している基礎化粧品シリーズ「ドモホルンリンクル」。商品は市販されておらず、再春館製薬所への電話やインターネットなどでの直販売のみとなっている。

はじめての人が3日間質感や使い心地を体験できる無料お試しセットの提供、注文を受けてから3日以内に発送、送料は1点でも無料、2回目の購入時から使用できるポイント引換券など、顧客サービスやアフターサポートが充実している。「年齢肌に」「30歳からの」とターゲットを明確にするマーケティングにも成功している。インターネットが一般的になるまえから、無料通話による電話申し込み受付やテレビCMなどのマーケティング手法を取り入れ、成功したD2C事例といえる。

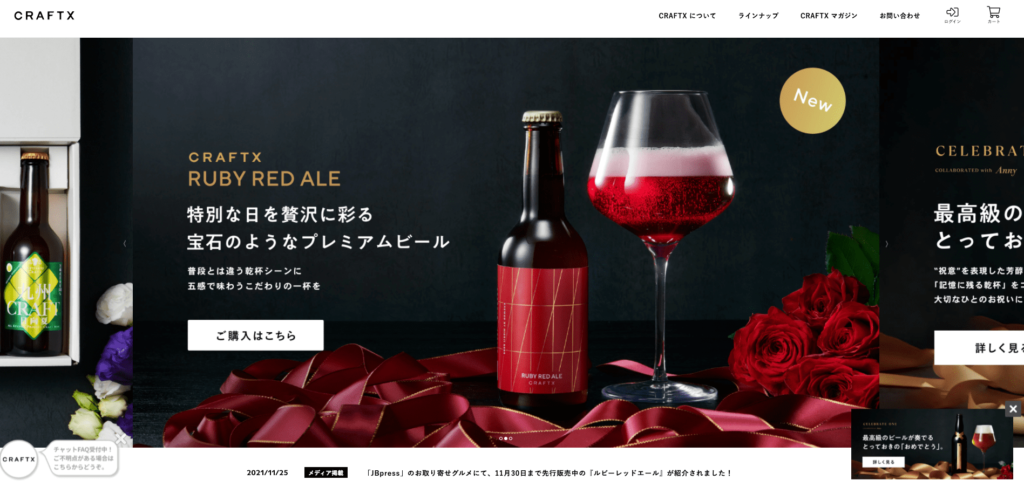

CRAFTX

他にはない味わいと香りを実現したクラフトビールのD2Cブランドである「CRAFTX」。「クリスタルIPA」をはじめとした自社クラフトビールをただ販売するだけでなく、ブランド全体が日本のブリュワリー、醸造家、ビールファンがコラボレーションし、クラフトビールの魅力を世界に発信していく取り組みとなっている。

ユーザーからの声を積極的に取り入れ、製品の開発や改良に活かしていることをコーポレートサイトで明記。サイトの問合せからはもちろん、SNSなど広い門戸を用意して消費者から直接意見を聞き入れる機会を設けている。

D2Cは幅広い業種が取り入れはじめているビジネスモデル

D2Cの概要や拡大する背景、メリットとデメリット、D2C展開に成功した企業やブランドの事例を解説した。EC事業の拡大によりスモールスタートがしやすくなったことで、D2Cを展開する企業やブランドは拡大傾向にある。中間業者へのコストがカットでき利益率が上がる一方、小売業や卸売業の行っている業務を製造者側が負うなどのデメリットもある。B2Cとの違いをふまえ、自社製品やサービス、事業に合ったビジネスモデルを選択するのが重要だ。