小売業のDXとは?小売業の課題や先進企業の取り組み事例と併せて解説

2022.10.28

2021.02.18

AIやIotなど最新のデジタル技術を活用して、ビジネスモデルや組織を変革して、競争力の維持・向上を図るDXデジタルトランスフォーメーション)。市場環境の変化が激しさを増す中で、業界・業種問わずDX化への対応は必須のものになりつつある。

本記事では、小売業界に焦点を当てて、小売業界が抱える課題から、小売業界におけるDXの取り組みなどを、先進企業の具体的なDXの取り組み事例を交えて解説していく。

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?

デジタル技術を活用して、競争力の維持・向上を図る

DXは、元々2004年にスウェーデンのエリック・ストルターマン大学教授が提唱した考え方で「ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」という仮説に基づいた概念である。

元々学術領域で生まれたDXという言葉であるが、ここ数年でバズワードのようにあらゆる業界・業種で頻繁に使われるようになった。

DXという言葉は多義的であり、人それぞれ指す意味合いに違いがあるが、ビジネスの文脈で語られるときは、概ね「AIやIotなど最新のデジタル技術を活用してビジネスや組織を変革して、競争力の維持・向上を図る」といった意味合いで語られることが多い。

経済産業省は、2018年に公表した「DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~」の中で、『企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること』と、DXを定義している。

デジタル化と混同されがちだが、ITツールを導入して業務を効率化させるだけに止まらず、DXは、ビジネスモデルや組織の変革と市場における競争力の維持・向上など、より大きな変化を伴うものである。

DXとデジタル化の違いとは?

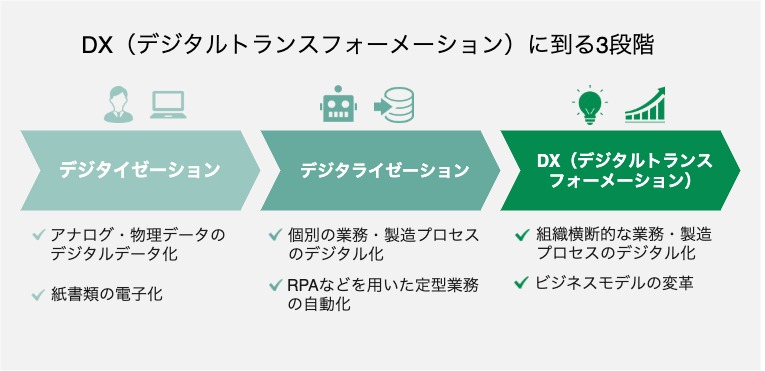

DXとデジタル化の違いは、デジタル化(デジタイゼーション)は、あくまで情報をアナログからデジタルデータへ変換することを指し、ビジネス上の競争優位の確立を目指すDX推進の段階の一つに過ぎない。

また、DXと近しい意味合いの言葉で、デジタライゼーションという言葉があるが、デジタライゼーションは、デジタル技術を活用したビジネスプロセス、ワークフローの変革を指す。

例えば、RPAなどのロボットツールを導入して定型業務を自動化するような改善はデジタライゼーションの範疇であり、DXではないがその実現に向けた段階の一つといえる。

つまり、デジタイゼーション、デジタライゼーション、DX(デジタルトランスフォーメーション)の順で、組織やビジネスにもたらすインパクトが大きくなっていく。

小売業の抱える課題とは?

小売業のDXを解説する前に、小売業が抱える業界的、環境的な課題を見ていく。DXによって業界的な課題が解決されることが期待されている。

慢性的な人手不足

小売業界の抱える課題の一つが、慢性的な人手不足だ。人口減少が続く、日本ではあらゆる業界で人手不足が課題となっているが、小売業界においては特に顕著だ。

例えば、帝国データバンクが昨年公表した「人手不足に対する企業の動向調査(2021 年 4 月)」によれば、従業員が「不足」している上位10業種の中で、総合スーパーなどを含む「各種商品小売」が、非正社員の不足する業種の中で3位に入っている。

少子化が進み、労働人口が減少する日本において、働き手の不足は社会的な課題であるが、中でも小売業界においては、より深刻な問題となっていることが窺える。

消費者行動の多様化

スマートフォンなどのデジタルデバイス普及は消費者の行動を大きく変えた。誰もが実店舗を訪れて商品を購入していた時代は消費行動は現在よりも画一的だったが、今はECやフリマアプリ、ネットスーパーなどのtoC物販における様々なサービスが登場。

また、マスメディアと呼ばれるテレビ、新聞の影響力も薄れて、接触するメディアも多様化してきている。商品の認知から購入、受け取りまでのプロセスがかつてより複雑化してきているのだ。

また、BtoC物販におけるEC化率は年々右肩上がりで高まっており、経済産業省の令和2年度の「電子商取引に関する市場調査」によれば、新型コロナウィルスが蔓延した2020年は過去最高の伸び率を記録している。

EC化や消費者ニーズの多様化が進む市場において、今まで通りのやり方では、競争力を維持するの困難な状況になりつつある。

新型コロナウイルスの蔓延

新型コロナウィルスの蔓延によって「三密(密集、密接、密閉)」の回避がより強く求められるようになった。

実店舗を構えて、対面での接客を伴う小売業界は新型コロナウィルスの蔓延によって、他業種と比べてより変化を迫られた業界の一つといえる。

新型コロナウィルスの蔓延で、消費者は極力外出を控えるようになり、ECを利用する傾向が増したことは前述のEC化率の上昇からも伺える。また、利用者からは、感染予防や対策を行っているかどうかもシビアに見られるようになった。

さらに、店舗で働く従業員を感染から守る必要性もあり、接触をさけるためのセルフレジの導入、キャッシュレス 決済の導入なども積極的に検討されるようになった。

新型コロナウイルスにいかに対応するかが、2020年以降小売業にとっては大きな課題の一つだったといえる。

小売業のDXに向けた動きとは?

上記で、小売業の抱える課題の一部を紹介したが、ビジネス競争力を高めるために、小売業においてもDX化が進められている。下記では、小売業のDX実現に向けた動きについて見ていく。

セルフレジ・セミセルフレジの導入

新型コロナウイルスの蔓延によって、非接触が求められる中で、レジ自体を完全に無人化するセルフレジや、スキャンは店員が行い決済はお客が行うセミセルフレジの導入が加速した。

また、スマホやタブレット等で購入する商品のコードをスキャンしながら買物を進めてセルフレジで決済する、レジに並ぶ手間が省けるスマートショッピングカートの導入も増加。(イオンのレジゴー やU.S.M.Hのスキャンアンドゴー等)

無人決済店舗の開発を進めるTOUCH TO GO は、JR高輪ゲートウェイ駅に、無人AI決済店舗「TOUCH TO GO」をオープンしている。

また、ファミリーマートは、TOUCH TO GOが開発した無人決済システムを活用した実用化店舗としてファミマ!!サピアタワー/S店(東京・千代田)を2022年3月31日にオープンしている。

TOUCH TO GOは、ウォークスルー型の完全キャッシュレス店舗で、カメラなどの情報から入店したお客と手に取った商品をリアルタイムに認識して、決済エリアにお客が立つとタッチパネルに商品と購入金額を表示する。お客は、商品を持ったら、出口でタッチパネルの表示内容を確認して支払いをするだけで買い物ができる。

セルフレジ、スマートショッピングカート、キャッシュレス 決済、AIカメラ・センサーなどを用いて、店舗における無人・省人化によって、人手不足の解消、非接触の実現が小売業の一つの大きな流れといえる。

EC・ネットスーパー・BOPIS(店舗受け取り)の拡充

EC・ネットスーパー

EC化率の上昇は前述の通りだが、様々な小売業者がECを活用した販促を模索している。スーパーにおいても、インターネット注文ができるネットスーパーに注力する気企業が増えている。

西友は楽天グループと協働で運営するネットスーパー「楽天西友ネットスーパー」において、2025年12月期の事業売上高で1千億円、全社売上高に占める割合を2桁に伸ばすことを公表。専用物流センターを千葉県松戸市に新設や、国内初の自動配送ロボットによる配送サービスの実証実験などを行っている。

また、イオンは、2022年2月期第1四半期(21年3~5月)連結業績において営業収益が過去最高を更新(2兆1532億円)。ネットスーパーの売り上げも、前期比で16%増。また、2025年度までにネットスーパー を含むデジタルの売上高を1兆円にする目標を掲げている。

BOPIS(店舗受け取り)

また、ネットで購入した商品を店舗で受け取るBOPIS(ボピス)を導入する企業も増えている。ECと実店舗を組みわせたハイブリッドな購入方式であるが、新型コロナウィルスの蔓延をきっかけに導入が加速した。

お客側は、店舗での滞在時間短縮、配送料の削減、配達の待ち時間短縮と行ったメリットがある。通勤・通学などのついでに受け取れば、余計な移動時間や待ち時間も発生しない。

店舗側は、店舗内の省人化や、また来店した際の「ついで買い・衝動買い」の誘発を期待できるといったメリットがある。

例えば、イオンリテールが、2020年9月10日にネットスーパーでの購入した商品を店舗で受け取れる「ドライブピックアップ!」のサービスを開始している。

また、ホームセンター大手のカインズは、ネットで注文し、店舗受け取る「カインズピックアップ」の導入を進めている。2019年12月から浦和美園店(さいたま市緑区)で試験導入を開始、導入店数を少しずつ拡大。2020年8月にオープンした羽生店ではオープン時からコーナーを設置した。

AIカメラの導入

AIカメラとは、AIアルゴリズムを搭載した高性能なカメラのことを指す。AIカメラが通常の店舗内カメラと異なるのは、カメラが写した画像・映像データをAIによって分析し、その分析結果を店舗運営の様々な側面で活用できる点にある。

例えば、万引きなど犯罪の未然防止が挙げられる。来店人数のカウントや顔認証を行い、万引きなどの前科がある不審者の検知が可能。事前に、不審者の顔データを登録してカメラ情報を共有しておくことで、別店舗でも不審者を検知できる。

また、来店者の人数や属性、店舗内での動きを検知。お客の購買行動に合わせて商品配置を変更したり、旬の商品や売り切り商品の配置を決めるなど、購買促進にもつなげることもできる。

また、AIアルゴリズムでパターンマッチングが解析できるため、商品などの残量確認が可能になる。陳列された商品などに欠品が出た場合、責任者や担当従業員のスマホと連動させメール通知。その際、担当者はメッセージをクリックして現場の様子を映像で確認できるため、チャンスロスを未然に防ぐことができる。

2022年4月、ベルクは、セーフィーが提供するエッジAIカメラ「Safie One(セーフィー ワン)」による店舗業務の実証実験を行っている。

お弁当(惣菜)エリアの俯瞰できる場所に「Safie One」を設置し、映像とAIによる立ち入りカウント検知を連携したデータ分析を行い、適切なお弁当の陳列と補充を管理。エリアを4分割したゾーン計測により、お客の立ち寄りが一番高いエリアを明らかにし、人気商品などを適切に配置する場所の検討・陳列に活用した。

店舗データの収集活用

Iot(モノのインターネット)によって商品情報とPOSデータや販売履歴データを連動させれば、顧客管理や販促に展開できる。「RFタグ」やセンサーを活用すれば、万引き予防のようなセキュリティ管理も可能になる。

店頭だけでなく、バックヤードの仕組みも変わる。物流業務にAIやIoTを導入すれば、物流センターやバックヤードでの搬入・搬出作業を自動化することもできるだろう。

店頭の販売データや受発注データ、在庫データもリアルタイムでマッチングできるようになり、高精度の需要予測や販促、販売ロスの削減などにもつながるわけだ。

そうしたデータの集積・分析によって、経営層の判断や意思決定のスピードアップといったメリットももたらす。

さらに、DXによって小売業だけでなく、卸やメーカーのデータもシームレスにつながれば、製品を無駄なく、効率的に生産・供給できるようになるなど、サプライチェーンの最適化にも結びつく。流通業界全体の競争力アップが、期待できるわけだ。

小売業のDXに重要なOMOとは?

小売業のDXを語る上で重要な概念がOMOだ。

OMOとは?意味や求められる理由

OMOとは、Online Merges with Offlineの略語で、2017年にシノベーションベンチャーズの李開復(リ・カイフ)氏によって提唱された概念。

ネットショッピングといったオンラインでの消費行動と、リアル店舗での買い物といったオフラインでの消費行動を融合することをを指す。ネット時代に対応した小売業の新しいビジネスモデルとして注目されている。

スマートフォンの普及によって、消費者はオンラインショップとオフラインの実店舗を自由に使い分けながら利用するようになった。また、テクノロジーの発展・普及により、オフラインにおける顧客の購買行動のトラッキングも以前よりも容易になった。

特に昨今のモバイル決済の浸透は、実店舗での購入をオンライン上で決済するため、より一層オフラインにおける購買行動データの収集を容易にした。

そのような状況において、企業はオンラインとオフラインを分けることなく、顧客にシームレスな購買体験を提供することで、さらなる購買促進につなげることができるようになった。

例えば、西友と楽天は、2022年3月に「楽天ポイント」を軸とするOMO戦略の新協業開始を発表。

「楽天ペイ(アプリ決済)」「楽天Edy」と「楽天ポイントカード」の活用も加えたデータ収集・分析の基盤を整えて、オンラインとオフラインのデータを統合した、一貫性のあるパーソナライズされたコミュニケーション、プロモーションの提供を目指している。

OMOと「O2O」「オムニチャネル」との違い

OMOに似ている概念としては、「O2O(Online to Offline)」や「オムニチャネル(Omnichannel )」がある。

しかし、O2Oは、オンラインからオフライン(リアル店舗)に消費者を誘導する販売手法や小売形態、オムニチャネルは、リアル店舗やカタログ、ECサイトといった複数の販売チャネルで消費者と接点を持つ小売り形態であって、いずれかの販売チャネルを消費者に選んでもらうという点で、OMOとは異なる。

OMOは、オンラインもオフラインの垣根なく、小売業と顧客が双方向でやり取りできるようにして、利便性や販売効率を高める仕組みなのだ。

DXの実現には、最新のデジタル技術やデータの有効活用が求められる。オンライン、オフラインのあらゆる顧客の購買行動をトラッキングしてデータを収集・分析して、オンラインとオフラインの垣根なく最適なチャネル・タイミングで販売促進を行うことが、DX時代に求められるOMOを実現した販促活動といえる。

海外小売企業のDXの先進事例

以下では、海外小売企業のDXの取り組み事例を紹介していく。

Amazon(アマゾン)

米国Amazonは、2016年に無人決済店舗の「Amazon Go」をAmazon新本社内にオープンしている。

「Amazon Go」では、Amazon Goアプリを使ってストアに入った後、商品を手に取りそのまま店舗を出るだけで決済が完了する仕組みになっている。請求は事前にAmazonアカウントに登録したクレジットカード宛にくる。(ウォークスルー型の決済)

これはAmazonの「Just Walk Out Technology(ジャスト・ウォークアウトテクノロジー)」によるもの。店内に設置されたセンサーやAI技術によって、棚から商品を手に取った時、棚に戻したときなどを自動的に検知し、仮想カートの中に商品を記録していく仕組みになっている。

Amazonは、2021年9月に、傘下のスーパーマーケットの「ホールフーズ・マーケット」に「ジャスト・ウォークアウトテクノロジー」の導入を発表するなど、Amazon Goで培った技術の外販も開始している。

Walmart(ウォルマート)

米国ウォルーマートは、2014年頃からスマートフォン向けの公式アプリを展開。会員証のデジタル化や、QRコードによるキャッシュレス決済機能などを展開してきた。

また、前述の店舗受け取りサービスBOPISも、ウォルマートがいち早く本格化させたとされており、実店舗のネットワークを持つ強みを活かしたサービスを展開してきた。

2020年には、定額課金(サブスクリプション)サービスである「ウォルマートプラス(Walmart+)」を開始し、「日用食料品の無料配送」「スキャン&ゴー(無接触購入システム)」「ガゾリン代の値引き」など会員限定サービスを提供して囲い込みを図っている。

2021年9月の段階で、会員数が約3200万人にものぼると予想されている。

国内小売企業のDXの先進事例

経済産業省は、傑出したDXの取り組みを行っている企業を「DX銘柄」として、その取り組みを紹介している。下記では、「DX銘柄」に取り上げられた小売業者を含む、小売業界におけるDXの取り組み事例を紹介していく。

セブン&アイ・ホールディングス

セブン&アイ・ホールディングスでは、「ラストワンマイルDXプロジェクト」を立ち上げ、セブン-イレブンのお届けサービスの「セブンミール」や、イトーヨーカドーのネットスーパーなど、ECビジネスにおける配送効率最適化を図っている。

「配送リソース」となる車両・ドライバーはアウトソースを前提とし、「ラストワンマイルDXプラットフォーム」を構築した。

これは、①車両・ドライバー、②配送料、③配送ルート、④受け取り場所の4つの機能を「AI配送コントロール」により最適化したもの。

グループ共通のプラットフォームとして構築することで、グループとしての競争力を高める方針だ。最終的に、ユーザーが実際に注文をするECプラットフォームと連動する「ラストワンマイルDXプラットフォーム」、配送リソースを組み合わせ、車両・ドライバー、配送料、配送ルート、受け取り場所の4つを最適化することを目標としている。

実際に、「ラストワンマイルDXプロジェクト」により、「セブン-イレブンネットコンビニ」では、注文から最短30分での配送を実現。

また、デニーズにおいても「PoC(概念実証)」を開始、イトーヨーカドーのネットスーパーではノウハウを取り入れ、より便利なサービスを目指している。また、百貨店のデパ地下商品配送の実証実験も一部店舗で開始するなど、グループ内のECビジネスの効率化を図っている。

日本瓦斯

既存事業であるLPガス事業において、ガス消費データをリアルタイムで取得する「スペース蛍」を開発し、検診を自動化した。

さらに、ハブ充填基地である「夢の絆」や車両などのデータと、「スペース蛍」で取得したデータを連携。ガスの充填や、各家庭へのボンベ配送のタイミングを最適化できるようになった。

また、これらのDXで実現した仕組みを他社に提供する「プラットフォーム事業」もおこなっている。

例えば、検診、充填・配送などのオペレーションを他社と共同利用することで、個々の会社における業務を一元化する、「LPG託送」だ。

「LPG託送」は日本瓦斯株式会社へプラットフォーム料を支払うことで利用でき、充填・配送コスト、CO₂排出量の削減を実現へと繋がる仕組みだ。このプラットフォーム事業は、2024年3月期までにセグメント規模まで成長させる計画だという。

他にも、基地においてボンベに貼られたバーコードを読み取ることで、自動でレーン上のボンベの行先を振り分けられる仕組みを実現。

お客様、取引先とのコミュニケーションにおいても、スマートフォンのアプリやガス機器受発注システムを導入するなど、デジタル化を図っている。また、2020年には、日本瓦斯株式会社初の完全デジタル営業所を開所した。

アスクル

中小事務所向けのオフィス用品・現場用品の通販サービスを提供するアスクルは、EC事業、営業活動、組織体制においてそれぞれDX化を進めている。

BtoBのEC事業においては、業種や検索データなどから、衛生用品を必要としているエッセンシャル施設を特定し、該当する施設だけが購入できる仕組みを構築した。

新型コロナウイルスの感染が拡大される中、消毒用品などが大量購入されたことから、2週間でこの仕組みを完成。医療・介護施設に対し、衛生用品を安定して供給できるようになった。この仕組みは、厚生労働省による物資優先供給スキームとしても活用された。

また、BtoCのEC事業では、ソーシャルディスタンスを考え、迅速に置き配を導入した。営業活動でも、WEBツールにより新規顧客の開拓数を前年以上に伸ばしている。

組織体制では、ロジスティクスとテクノロジーを融合したテクノロジスティクス本部を新設。また、CDXO(最高DX責任者)も設置し、エンジニアやデータサイエンティストの確保・育成を管轄している。

丸井グループ

小売事業、フィンテック事業において、DX化を推進している。小売事業では、リアル店舗を「商品販売の場」から「体験を提供する場」へと進化させた。

例えば、「売らない店」というコンセプトで、リアル店舗に出店していない取引先や、D2Cブランドと協業することで、商品を体験できる店舗を作り上げた。

こうした取り組みの一環として、2020年1月に、D2Cのエコシステムを支援する新会社『D2C&Co.(ディーツーシーアンドカンパニー)』を設立している。

フィンテック事業でも新たなアプリを構築し、口座振替で支払われることの多い家賃や公共料金などの決済をエポスカードに切り替えるよう促進している。

また、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、マルイ・モディ店舗が臨時休業した際も、営業停止となった取引先に対し、協業であるBASEのサービスを活用したネットショップ開設支援や、tsumiki証券のオンラインセミナーなどを実施した。

社内では、働き方改革の一環として進めていたモバイルPCの配布を緊急事態宣言前の2020年3月に完了。2020年4月には本社スタッフのテレワーク率を66%まで広げるなど、コロナ禍においてもDXに取り組んできた。

ローソン

ローソンは人手不足対策として、以前より無人・省人店舗の実験を行なっている。

2019年8月に、ローソン氷取沢町店にて、約半年間、深夜時間帯に売り場に店員を配置せずお客で自身で決済をする、スマート店舗(深夜省人化)の実験を開始している。

また、2020年2月〜5月の期間には、富士通新川崎TS レジレス店オープンし、デジタル技術を活用し、レジを通らずに買い物ができる“レジなし店”の実証実験を行った。専用アプリに表示されたQRコードを店頭にある端末にかざして入店し、購入したい商品を手にもって店外へ出ると、事前に登録した決済手段(クレジットカード)で自動的に決済できる仕組みとなっている。

2020年9月には、次世代型コンビニエンスストアの実験店「ローソン Model T 東京ポートシティ竹芝店」をオープン。Telexistenceが開発する遠隔操作ロボット「Model-T」が品出しなどの軽作業を行う。

東京ポートシティ竹芝は、店舗業務の効率化を目指し、国家戦略特別区域計画の特定事業として認定を受けている。

東京ポートシティ竹芝店は、ロボットによる店舗業務の省力化と品出し精度の検証のため、TX社の子会社が直接加盟店オーナーとして店舗を運営。そのため店舗デザインは、宇宙船を彷彿とさせるような近未来的なデザインになっている。

三越伊勢丹ホールディングス

自宅にいながら、アプリを介してワンツーワンで販売員とつながるサービスを、2020年6月から実験的に始めた。専用のアプリをスマートフォンにダウンロード。スマホアプリ内でチャットやビデオ通話を使って接客受けることができる。そのままリモート決済まで可能。

伊勢丹新宿店のランドセル売場では、オンラインチャットによる相談受付やズームによるオンライン接客のテストも実施。

また、2021年3月10日(水)より、VR(仮想現実)を活用して、新宿東口の街の一部エリアをモデルとした仮想都市空間や仮想伊勢丹新宿店を体感できる、スマートフォン向けアプリ「REV WORLDS (レヴ ワールズ) 」の提供を開始。

ユーザーは、アプリ内にて24時間どこからでもスマートフォンから仮想都市にアクセスをすることが可能。VR上でアバターを操作することで、仮想都市の街並みを見たり、仮想伊勢丹新宿店で買物ができるなど、デジタルを加えた「新しい顧客体験」を提供にチャレンジしている。

イオン

2020年4月にオープンした「イオンスタイル有明ガーデン」では、顧客自身がスマホで商品をスキャンし、専用レジで会計する「レジゴー」を都内で初めて導入。

新しい買い物体験を提供する。天井に設置したカメラのデータを、買い物しやすい売り場づくりに反映させる。

また、2021年9月1日から、店舗とデジタルが融合されたシームレスな体験を提供することを目的にグループ全体の共通のタッチポイントとなるイオンのトータルアプリ「iAEON」(アイイオン)の配信を開始している。

「iAEON」には、スマートフォン決済サービス「イオンペイ」が機能として搭載されており、店舗における決済からポイント管理まで、トータルで買い物体験をサポートする。

SECURE AI STORE LAB

監視カメラシステムや入退室システム等のセキュリティソリューションを提供する株式会社セキュアは、住友新宿ビル地下1階に未来型無人化店舗「SECURE AI STORE LAB」が7月13日にオープン。

利用者は事前に、氏名、クレジットカード情報などを入力して会員登録を行い、初入店時に店頭のカメラを利用して顔情報を登録する。一度顔認証が完了すれば、入店から退店、決済まですべて顔認証のみで済ませることができる。

アイスタイルトレーディングが運営する「アットコスメニッポン」と提携しており、「アットコスメニッポン」の化粧品を購入することができる。

小売業におけるDXの今後

新型コロナウイルスの感染拡大による経済縮小の影響も受けているものの、幅広い業種でDXの増加傾向は続いているそうだ。日本でも、リモートワークの定着などが進んでいて、デジタルシフトは不可避といえる。小売業も、DXの推進が成長のカギを握りそうだ。

労働集約型の小売業では、ほかの業種に比べて、DXはこれまで立ち遅れがちだったと考えられる。しかし、コロナ禍が引き金となって、社会のデジタル化が加速している。そうしたニーズの変化に対応できなければ、もとより小売業は生き残れない。

逆にいえば、小売業には、顧客情報と商品情報の統合・解析、それによる販売効率化、接客のデジタル化など、DXによる改善の余地は大きいといえる。いち早くDXを制した小売業が、消費市場の覇者となるかもしれない。